口腔衛生管理加算

令和6年度の診療報酬改定では、介護保険施設において口腔衛生管理体制の整備(*旧口腔衛生管理体制加算)が義務化され、施設内における口腔衛生管理の取り組みが一層重視されることになりました。

またこの義務化により施設内におけるこれまでの加算報酬が基本報酬に組み込まれる事となり、施設の経営面の観点からも他の加算に視線が注がれるようになりました。その中心に位置付けられているのが「口腔衛生管理加算」です。

本記事では、口腔衛生管理加算の制度的な位置付けや算定要件、施設と協力歯科医療機関(以下、協力歯科)双方に求められる具体的な取り組み、訪問歯科衛生指導料との関係、そして実務上の課題と円滑に導入するための工夫について解説していきます。

介護施設の職員や歯科医療従事者がそれぞれの役割を理解し、協働して高齢者の口腔の健康を守るための指針となることを目指しています。

口腔衛生管理加算とは(概要)

口腔衛生管理加算とは、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護医療院などの施設サービスにおいて、入所者一人ひとりの口腔の健康状態を維持・改善するための取り組みを評価したもので、入所系施設が算定する介護報酬上の仕組みです。

これまでの介護現場では、日常の食事や排泄、入浴などの介助が優先され、口腔ケアの位置付けは比較的低いままにとどまることが少なくありませんでした。しかしながら、近年の研究や臨床現場での知見から、口腔衛生の不良が誤嚥性肺炎や摂食嚥下障害、低栄養の進行などにつながり、高齢者の生命予後や生活の質に重大な影響を及ぼすことが明らかになっています。

令和6年診療報酬改定で義務化された口腔衛生管理体制の整備においては、上記リスクを回避するために施設全体としてどのように利用者の口腔衛生状態を担保するか(施設の体制)に焦点が当てられています。

一方、口腔衛生管理加算は利用者一人ひとりの口腔衛生に焦点を当て、歯科衛生士が介入して施設職員を指導し、緊密な連携のもとで個別の特性に応じた口腔衛生の改善を評価する仕組みです。

こういった利用者個別の口腔衛生管理の質を担保することに加え、施設における経営面(加算報酬)を担保するという両側面から口腔衛生管理加算を積極的に取り組む施設が増えてきました。

口腔衛生管理加算の算定要件ポイント

口腔衛生管理加算を算定するためには、入所者ごとに月2回以上の口腔衛生の管理を実施することが必須要件とされています。

ここでいう「口腔衛生の管理」とは、単なる歯磨きの介助にとどまらず、口腔内の観察、義歯の状態確認、清掃方法の実践支援、専門職から施設職員への指導や助言を含む包括的な取り組みを指し、これらは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士がおこないます。

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士は、入所者ごとの口腔衛生管理計画を作成した上で月2回の口腔衛生管理を確実におこない、「口腔衛生の管理」に関する記録を残します。

施設はこの記録を保管するとともに必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供することが求められます。

また口腔衛生の管理をおこなった歯科衛生士は施設職員からの口腔に関する相談等に応じ、入所者の口腔の状態により歯科受診が必要となる場合は、適切な歯科医療サービスが提供されるよう施設職員から協力歯科への情報提供を行います。こういった継ぎ目のない双方の連携により形式的に「口腔衛生の管理」を2回実施するだけでなく、実効性のある利用者個々の口腔衛生管理が担保されることになります。

また口腔衛生管理加算は、医療保険において訪問歯科衛生指導料が3回以上算定された場合には算定できないとされています。(詳細後述)

具体的に実施しなければならないこと(施設と協力歯科の実務)

算定要件からわかるように、施設がこの加算を算定するためには歯科医療機関と協力関係が欠かせません。実際の現場では施設と歯科それぞれに具体的な役割が求められます。

≪現状把握≫

口腔衛生管理加算は利用者個別に算定を進めます。まず初めに施設と歯科医院との双方で相談のうえ対象者を選定することになりますが、対象者選定にあたっては協力歯科が利用者の口腔状態を把握する必要があります。

そのために歯科受診されていない方は歯科健診の実施により、まずは口腔内の現状について施設と協力歯科の双方で共有しておくことが重要です。

(歯科健診と現状把握については口腔衛生管理体制の整備の取り組みと関連付けることができますので過去会の添付記事をご参照ください)

令和6年度から義務化─介護施設に求められる口腔衛生管理体制の整備とは?【より効率的効果的な進め方】

≪対象者選定と医療保険における診療計画の確認≫

利用者の口腔状況を把握したうえで、施設と協力歯科が協議し、対象者を選定します。

ここで重要なのは、口腔衛生管理加算は医療保険における訪問歯科衛生指導料が3回以上算定されている場合には算定できないという点です。

したがって、対象者選定にあたっては、協力歯科での訪問歯科衛生指導の実施計画を確認する必要があります。最終的には、月2回の口腔衛生管理と、訪問歯科衛生指導料が2回以内で実施されることを前提に、施設と協力歯科が協議のうえで口腔衛生管理加算の対象者を決定します。

≪計画策定と口腔衛生管理の実地≫

双方の協議で対象者が決定すれば実地へと移ります。

口腔衛生の管理は歯科衛生士がおこないますが、実地においては計画を立てる必要があります。

計画策定では、基本情報や普段の食事摂取等に関わることは施設職員、口腔に関する問題点は歯科衛生士と分担するとよいでしょう。(以下、様式参照)

別紙様式3)口腔衛生管理加算 様式(実施計画)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227896.xlsx

計画策定ができれば、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生の管理をおこないます。

口腔衛生の管理においては既述の通り、口腔衛生管理では歯科衛生士から施設職員への指導が主旨とされており、単なる歯ブラシ介助だけでなく、口腔内の観察から得られる問題点の把握と共有、義歯の使用状況や適合確認、適切な歯ブラシの選定や交換時期、実際の清掃方法の実地指導、口腔機能が低下した利用者に対しては効果的な口腔体操やリハビリ的訓練の方法など、歯科衛生士が得た情報を施設職員に共有し、また具体的な指導や助言をおこなうことで日常態口腔ケアのレベルをあげていくことを目指します。

≪記録の管理と提供≫

口腔衛生の管理を行った後は、歯科衛生士が管理内容の要点を記録に残します。

月2回以上の実施が要件となっていますので、2回分の実地記録と共同で作成した計画内容が埋まっている事を確認し、施設はこの記録を保管します。

また必要に応じてその写しを当該入所者やご家族に対して提供すると良いでしょう。

加算協力における歯科医院の役割(訪衛指との棲み分け)

ここでしばしば混同されるのが、口腔衛生管理加算と訪問歯科衛生指導料(訪衛指)との関係です。

訪衛指も口腔衛生管理加算も利用者の口腔衛生状態を維持改善するという目的においては同じです。

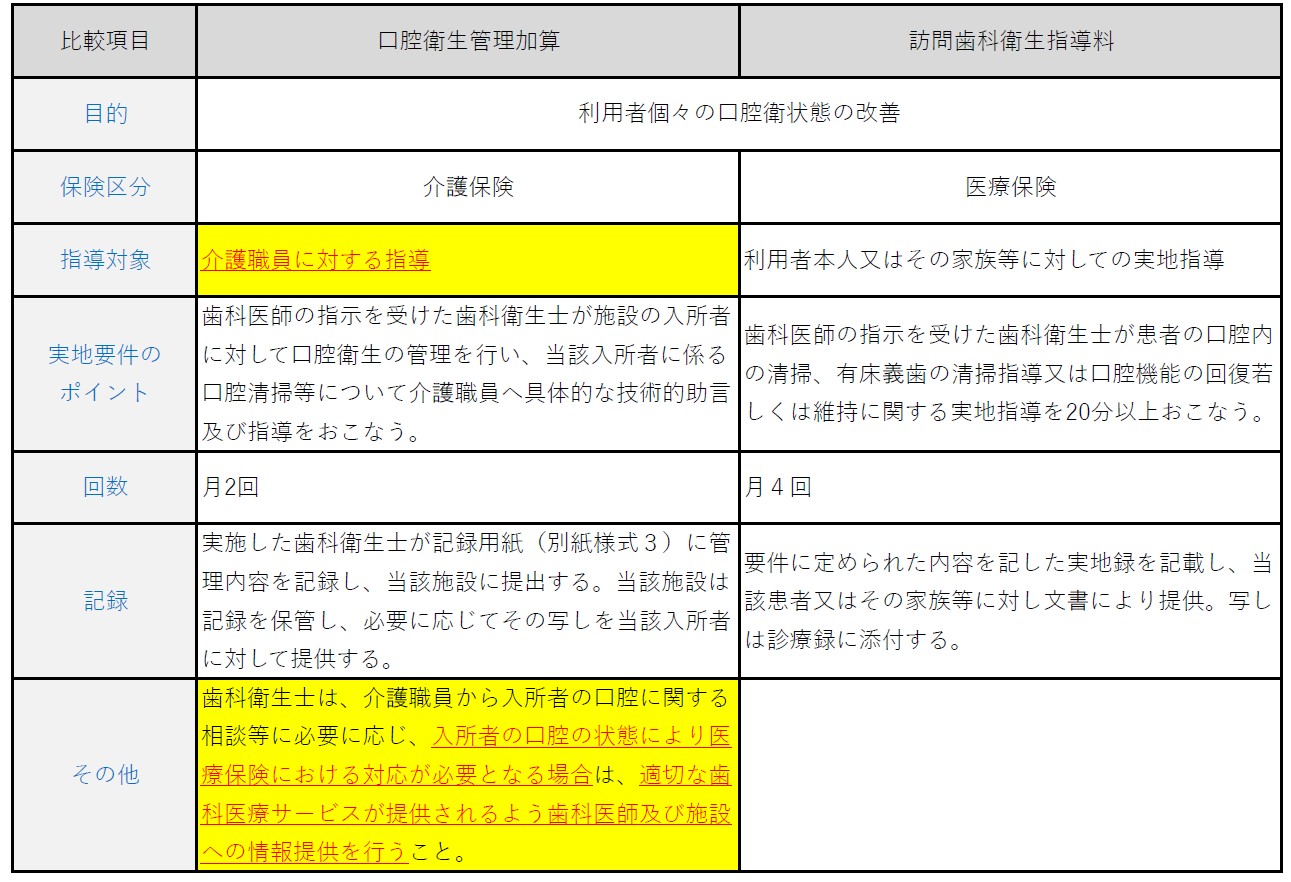

では月に2回まで算定出来る訪衛指と同じく月2回の実施をおこなう口腔衛生管理は具体的にとのような違いがあるのかを簡単に表でまとめてみます。

上記の表からもわかるように、いずれも歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行う点は共通しています。しかし、大きな違いの一つは、指導対象が訪問歯科衛生指導料では利用者本人や家族であるのに対し、口腔衛生管理加算では介護職員が対象となっている点です。

さらに、口腔衛生管理加算では、指導を受けた介護職員が日常のケアを通じて利用者の口腔状態を観察し、必要に応じて歯科衛生士へ相談できる体制を整えます。そして歯科衛生士がその情報を歯科医師に伝えることで、適切な歯科受診へとつなげる役割を担うことになります。

つまり、口腔衛生管理加算の導入によって、介護職員と歯科衛生士、さらに歯科医師へとつながる継ぎ目のない連携体制が実現します。これにより、日常的な口腔ケアの中で生じる小さな変化や異常を見逃さず、利用者の口腔疾患を早期に発見・対応できる仕組みを構築することが可能となります。

加算算定におけるハードルと円滑に進めるポイント

実際に口腔衛生管理加算を算定していく上ではいくつかの課題が存在します。

問題の1つは、介護現場における口腔ケアの優先度の低さです。食事や排泄といった日常的な支援に比べ口腔ケアが後回しにされる傾向があります。

更に施設がこの加算における歯科医院との連携方法を十分理解していないためこの傾向が強まり、職員が必要な知識や技術を持たないまま日常的な口腔ケアに取り組んでいるケースも見られます。

また口腔衛生管理加算を進めるうえで最大の問題となるのが、「訪問歯科衛生指導料(訪衛指)」との関係です。

歯科医院は本来、利用者に対して口腔ケアや実地指導を行うことで、医療保険から訪衛指を月4回まで算定できます。

しかし、施設が口腔衛生管理加算を算定する場合には「訪衛指が月2回以下」であることが要件となっており、これが最も大きな障壁となります。具体的に言えば、協力歯科の歯科衛生士が月4回の口腔ケアや指導を実施した場合、本来であれば4回分算定できる訪衛指は2回までに制限され、残り2回は口腔衛生管理加算のための活動となります。つまり歯科医院にとっては医療保険報酬が得られず、2回分が実質的に無償労働となるのです。

慢性的な人員不足を抱える歯科医院にとって、この要件は大きな負担であり、積極的な協力を阻むボトルネックとなっています。したがって円滑な導入の鍵はこのボトルネックをいかに解消するかにあります。

その解決策の一つが、訪衛指と口腔衛生管理加算を同日に実施する方法です。要件には「訪衛指は月2回以内」と記されているものの、同日実施を禁じてはいません。

つまり、従来の「月4回の口腔ケア」に重きを置いた考え方から、「歯科衛生士による月2回の実地指導で、日常的な口腔ケアの質をどう高めるか」という発想へと転換することが重要です。

訪衛指による本人への実地指導に加え、同日に職員への指導や相談の機会を設けることができれば、月2回の実施で日常的な口腔ケアの質を担保することができます。

施設と協力歯科がこの目的を共有しうまく連携して進めていくことが、口腔衛生管理加算の円滑な導入につながるヒントとなるでしょう。

まとめ

口腔衛生管理加算は、高齢者の口腔衛生と生活の質を高めるために制度化された仕組みです。

算定のためには施設と歯科医院が協力し、対象者選定~計画~口腔衛生管理の実地までを円滑に進めることが求められます。

施設と歯科がそれぞれの役割を理解し、利用者個別の特性を把握し、医療保険における訪衛指と施設が取り組む口腔衛生管理加算をうまく融合させることで相乗効果を発揮することが可能です。

実務上の課題はありますが、双方が工夫して協力すれば克服できる余地は十分にあります。

利用者の口腔衛生の改善を進めるためには施設の職員が口腔リテラシーを高め、日常的な口腔ケアの質を向上させることが大切です。

口腔衛生管理加算はただ形式的に進めるのではなく、入所者の口腔衛生状態を守り、更には生活の質を守るための契機として前向きに活用していきましょう。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については関係機関にご確認ください。