口腔衛生管理体制の整備~効果的かつ効率的な体制作り~

令和6年度より、介護施設における口腔衛生管理体制の整備が義務化されました。すでに対応を始めている施設も多い中、「制度に沿った取り組み」はもちろん、「成果の出る体制作り」が今後ますます求められていきます。

今回は、歯科医院との連携を軸に、より効率的・効果的な体制構築の方法について解説をおこないます。

現状把握における歯科医院の関与

体制作りの第一歩は現場の現状を正確に把握することです。ここに歯科医院が関与し専門的な知見が加わることで、現状把握の精度をより高めることができます。

歯科医院が関与することで得られる具体的な効果

- 施設職員と歯科医師等とで評価項目の役割分担をおこなうことができる

- 具体的には日常的介護に携わっている者にしかわからない項目は施設職員による評価をおこなう。(例:食事の意欲、食べこぼし、日常的口腔ケアの実施状況など)

- 一方で口腔内における専門的な評価においては歯科医師等により評価をおこなう。(例:残存歯の状、歯肉の状態、義歯の適合、その他口腔機能に関することなど)

このように日常的評価と専門的評価をうまく融合することで、網羅的に精度の高い現状把握をおこなうことができます。特に導入初期は、歯科医師、歯科衛生士の訪問時に相談機会を設けることで、施設職員がおこなう評価方法につても現場で直接アドバイスを受けながら学ぶことができます。

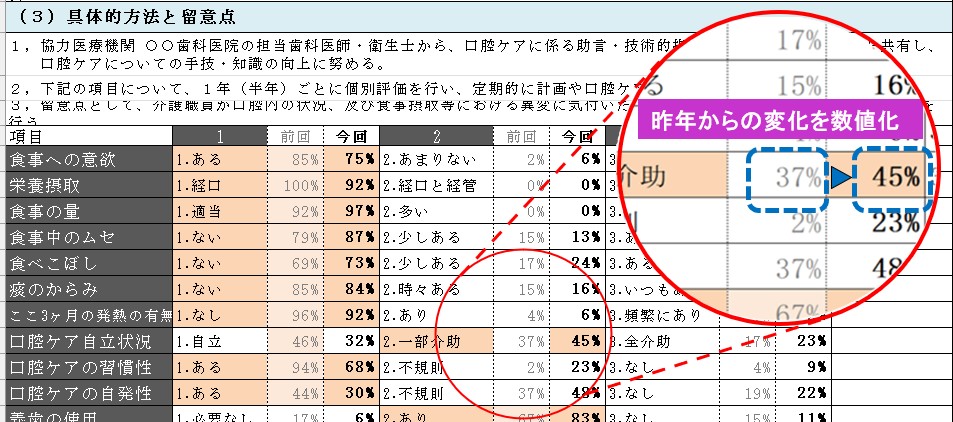

利用者の状態を「見える化」するスコアリングの活用

効果的な支援のためには、利用者の状態を数値で把握することが重要です。これにより「感覚的」な評価ではなく、客観的で継続的なモニタリングが可能になります。

代表的な評価項目の例

≪日常的介護における評価≫

- 食事への意欲

- 栄養摂取

- 食事中のたべこぼし

- 口腔ケアの自立性

- 痰のからみ・・など

≪歯科医師による専門的評価≫

- 舌・粘膜の清掃状態

- 残存歯、義歯の清掃状態

- 義歯適合状態

- 歯科治療の必要性・・など

これらの項目を記録・蓄積し、歯科医院の支援のもとで評価基準を明確化することで、業務の標準化と質の維持が図れます。

数値化から得られる成果の「見える化」

スコアリングは一度行えば終わりではありません。定期的な再評価によって、成果や課題を可視化することができます。

再評価のポイント

- 半年ごとのモニタリング実施

- 歯科医師・歯科衛生士と職員の評価のすり合わせ

- 評価結果を利用者やご家族と共有

- 把握できた課題における次のアクションプランの確認

このプロセスにより、職員のモチベーション向上にもつながり、施設全体のケア品質の向上を後押しします。

職員の負担軽減を意識した歯科医院の支援体制

口腔衛生管理体制整備の義務化に伴い、業務負担の増加を懸念する施設も多いと思います。そこで重要なのが、歯科医院と連携した効率化です。

具体的な負担軽減策

- 評価項目の棲み分け(専門的な評価は歯科医院等に任せる)

- Excelやチェックシートなど記録フォーマットの共通化

- 歯科医院による口腔ケア用品の補充や選定に関する具体的支援

- 定期往診のタイミングで相談体制の構築

- オンライン面談や電話相談ができる歯科医院窓口の設置

- 半年に1度の計画書作成(見直し)における効率的な共同作成フローの構築

- 利用者の訪問歯科受診により口腔健康管理のにおける歯科医師、歯科衛生士の積極的関与

・・など。

歯科医院に「施設全体の口腔衛生コンサルタント」として関与してもらうことで、個別支援と全体支援を両立しつつ、職員の手間を最小限に抑える体制が構築できます。

まとめ

令和6年度の口腔衛生管理体制整備の義務化は、施設職員にとって一定の業務負担が増えることは否めませんが、うまく歯科医院の協力を仰ぐことで利用者の生活の質(QOL)向上につなげつことができる好機でもあります。

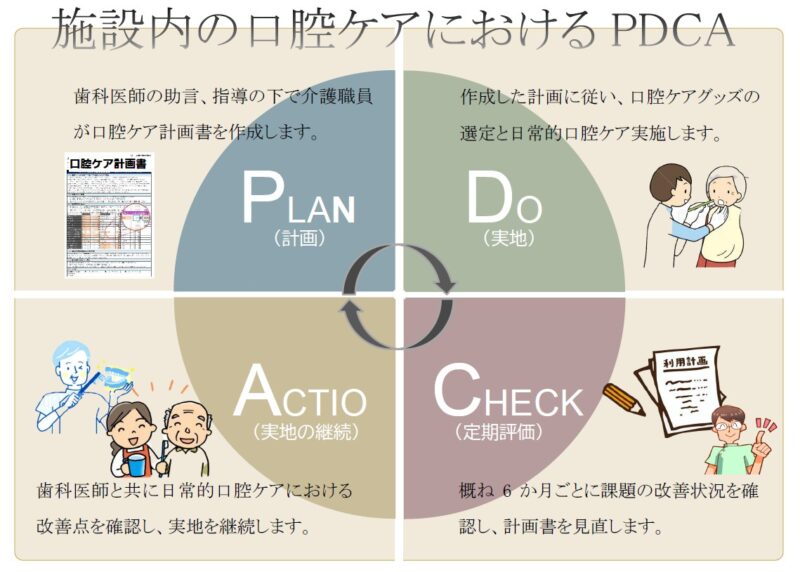

歯科医院との連携により、現状の把握 → 効果的なケアの実施 → 結果の評価というサイクルを確立させることで、負担を抑えながら質を高める体制が実現していきましょう。

「何から始めればよいかわからない」「今のやり方が正しいか不安」

といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については関係機関にご確認ください。