令和6年度から義務化─介護施設に求められる口腔衛生管理体制の整備とは?【実際の進め方】

口腔衛生管理体制整備、実際の進め方

前回は口腔衛生管理体制の整備が義務化された背景、また制度上施設がおこなわなければならないことについて整理しました。

今回は制度上義務とされた各実施内容について、具体的にどのように進めていけばよいか、また進めていく上で歯科医院とどのように連携を進めていくとよいかについて解説します。

計画を立案するにあたっての現状把握

口腔衛生管理体制の計画を立てるにあたり、まず施設内の現状を正しく把握することが重要です。具体的には、現在どの程度の口腔ケアが提供されているか、職員の知識やスキル、入所者の口腔衛生の状態、過去の口腔ケアの取り組み実績などを整理し、協力してくれる歯科医院と共有しておく必要があります。

例えば「口腔評価が毎月できていない」「職員による清掃技術にばらつきがある」「義歯管理が不十分」など課題を明確にすることで、計画書に記載する目標や対応策がより具体的で実効性のあるものになります。

口腔衛生の管理体制に係る計画立案

協力歯科医院と共同でおこなった現状把握を踏まえたうえで、施設ごとに「口腔衛生管理体制計画書」を作成します。この計画書では主に以下の項目を整理し記載します。

- 現状を踏まえた課題(例:介護職員の口腔ケアリテラシーの低さ)

- 目標(例:施設職員の口腔ケアに対する知識・手技向上を図る)

- 取り組み内容(例:職員研修、口腔ケア用品の導入など)

- 歯科医師等による助言(例:入所者のリスクに応じた口腔清掃等の実施)

- 具体的方策(例:歯科と連携し口腔ケアに係る技術的指導を定期的に受ける)

- 定期的な評価と計画見直しの方法 (例:半年に一度の口腔内評価と成果確認と新たな課題の設定)

また計画書は形式的な書類作成にとどめず成果を数値化するなどの工夫により、職員全員がモチベーションを高め共通の目的意識をもって取り組むことが重要です。

*口腔衛生管理体制計画書のオリジナルサンプル

-1-scaled.jpg)

歯科医師等による概ね6月毎の勉強会

令和6年度改定で義務化された取り組みの一つが、歯科医師や歯科衛生士による概ね6ヶ月に1回の助言・指導です。指導や助言の方法は実際に歯科衛生士が特定の利用者の口腔ケアをおこなう形でおこなわれたり、「職員向けの勉強会」の開催等によっておこなわれるなど様々な形で実際されます。

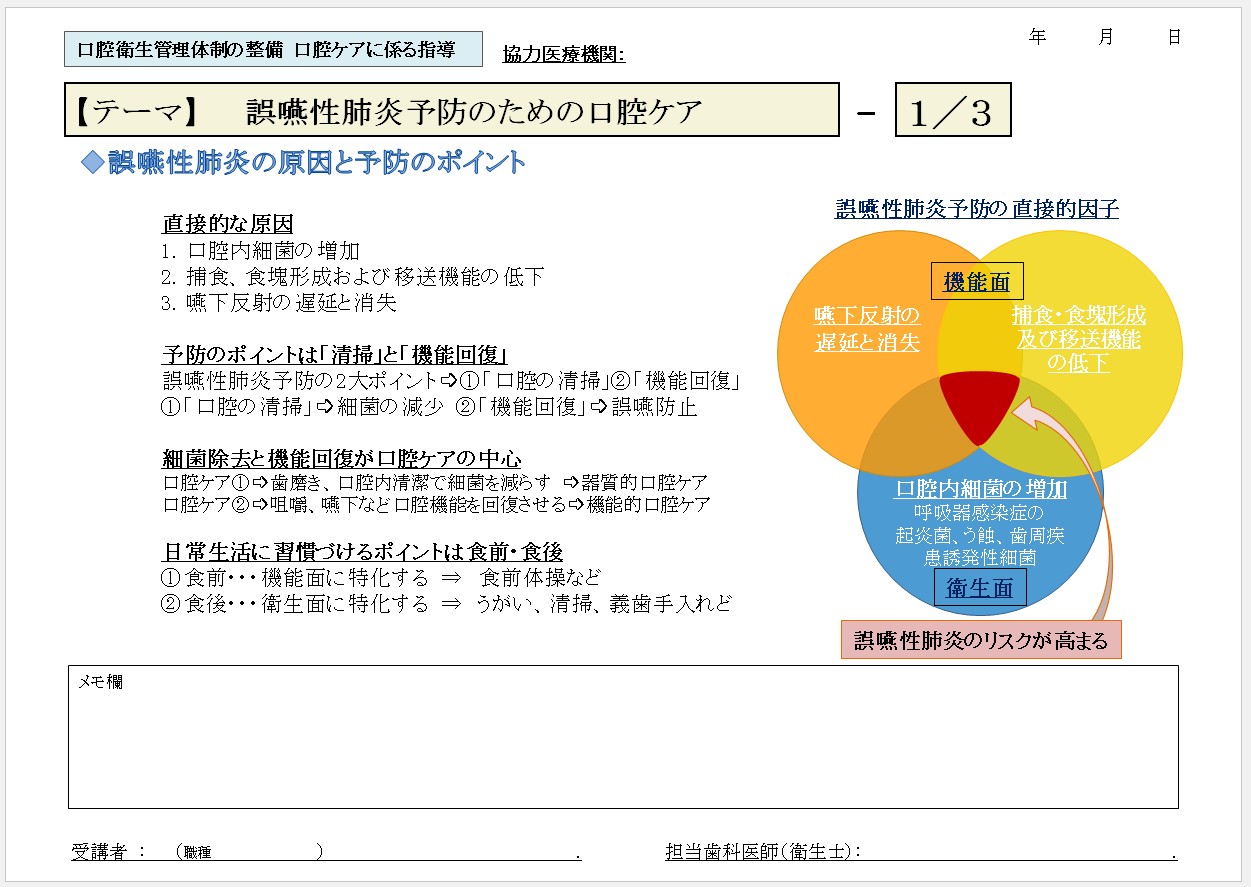

例えば勉強会では次のようなテーマが扱われます。

- 高齢者の口腔衛生管理の基本

- 誤嚥性肺炎を予防するためのポイント

- 清掃の技術(義歯や舌苔のケア方法)

- 口腔評価のポイントと記録方法

- 拒否が強い人への口腔ケア

これらの研修は施設職員のスキル向上に直結するため、実施後は内容を記録し次回の改善点を整理しておくことが大切です。

また歯科医院によっては毎回の勉強会資料を作成してくれる医院もありますので、その場合は研修を受けた職員がその資料を活用して受講していない周囲の施設職員に周知することで、施設全体としての口腔ケアのレベルをあげていくことができます。

*勉強会資料のサンプル

定期的(月1回)な利用者の口腔状態の評価

施設では少なくとも月に1回、全入所者の口腔状態を評価することが求められています。評価には「別紙様式6-3」を用いるのが標準とされています。主なチェック項目は以下の通りです。

- 歯や舌の汚れの程度

- 歯肉の腫れや出血の有無

- 咀嚼や嚥下の状態

- 義歯の適合・使用状況

参考様式(厚労省通知別紙)

・別紙様式6-3:口腔の健康状態の評価及び情報共有書

この評価を通じて、リスクの高い利用者の早期発見や専門職への相談がスムーズに行えます。

しかし様式例を見てわかる通り、評価項目数がそれなりに多く、また一部の評価項目は介護職員だけでは判断できない専門的な項目も含まれます。そのため、普段日常介護に追われる介護職員は全項目を網羅的に評価することも評価のクオリティを担保することもなかなか難しいのが実情です。

そのためここでも協力歯科医院の協力体制がとても重要となってきます。特に注目すべきは本来全利用者の口腔内評価(月1回)が義務とされている中で、歯科医院による訪問歯科診療を受けている場合は、歯科医師等による診療によってその評価に代えることが可能とされていることです。

すなわち、協力歯科医院に全利用者の健診をおこなってもらうなど、早い段階で歯科に関わってもらうことが、介護職員の手間を軽減する意味でも、また利用者の口腔内の健康状態を維持する観点からも重要であると言えます。

より効率よく効果的に体制整備を進める方法(歯科医院に求める協力内容の整理)

既述の内容でも触れている通り、口腔衛生管理体制の整備は施設だけで完結するものではなく、歯科医院の積極的な協力が必要です。以下に歯科側に協力を依頼するときのポイントをまとめておきます。

- 施設内における口腔ケア実施の現状の課題の把握

- 計画書作成時の技術的助言

- より効率的効果的に進めるためのアドバイス

- 半年に1度の職員研修のテーマ設定や講師依頼

- 施設職員全体の口腔ケアレベルをあげるための資料提供

- 月1回の利用者口腔内評価への関与

- 定期的な歯科健診実施と必要に応じた訪問歯科診療の実施

- その他高リスク者、口腔ケアが難しい方の管理方法の相談

上記のようなポイントを押さえ、協力歯科医院の選定段階から計画的に進めていくことで、より効果的な体制整備を実現することができます。

まとめ

今回の記事では、口腔衛生管理体制を「実際にどう進めていくか」を中心にポイントを解説しました。施設職員だけでなく、歯科医院と協力しながら計画を立て、月1回の評価や半年ごとの研修を確実に実施することが重要です。

制度上決められていることを形式的に進めるだけでなく、日常介護に追われている介護職員が如何に効率的に利用者の口腔内に関わるか、また如何に歯科医院の協力をうまく取り入れながら成果に繋げるかを考え、体系的に体制整備を進めていくことが入所者の口腔健康状態を更にはQOLを担保する上での重要な鍵となります。

次回は口腔衛生管理体制の整備を進めるにあたっての効果的な進め方について更に深堀りしていきます。

★【口腔衛生管理体制の整備を進めるにあたって協力歯科医院を探されている施設様は以下よりお問い合わせください】

https://net-dental.co.jp/contact/

★【介護施設との関わり方、加算協力などのサポートをご希望の歯科医院様は以下よりお問合せください】

https://net-dental.co.jp/contact/

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については関係機関にご確認ください。

-1-scaled.jpg)