口腔衛生管理体制整備の義務化

令和6年度介護報酬改定により、介護施設において「口腔衛生の管理体制」の整備が義務化されました。これは、歯科医院と介護施設が連携して利用者の口腔衛生の質を高めることが制度上求められるようになったことを意味しています。この記事では、口腔衛生管理体制の整備が義務化された背景や概要・施設側が行うべき取り組み・歯科側に期待される支援内容などを中心にわかりやすく解説しています。

なぜ口腔衛生管理が義務化されたのか

口腔衛生の管理体制は、高齢者が健康で尊厳ある生活を維持するために必要不可欠なケアの一つと位置づけられています。高齢者施設においては、日々の生活支援の中で十分な口腔ケアが行き届かないことも少なくありません。その結果、歯の汚れや舌苔の蓄積、歯肉の炎症、嚥下機能の低下といった問題が進行しやすくなります。これらは誤嚥性肺炎や栄養障害、QOLの低下を引き起こす要因となるため、制度として全国の施設における口腔衛生の標準化・強化が求められるに至りました。この背景を踏まえ、制度として「歯科専門職と施設が連携して体制を整える」ことが義務づけられたのです。

介護施設が取り組まなければならないこと

施設では、歯科医師や歯科衛生士からの助言を受けながら、「口腔衛生管理体制計画書」(別紙様式6-1、6-2)を作成し、それに基づいたケアを組織的に行う必要があります。この計画書には、歯科専門職から受けた指導内容、施設としての口腔衛生に関する目標、目標達成のための具体的な取り組み内容を記載します。例えば、職員に対する定期的な研修の実施、清掃用具の見直し、入所者のケアマニュアルの整備などが含まれます。

また、施設は入所者ごとに「少なくとも月に1回程度」の口腔状態の評価を実施することが求められており(別紙様式6-3)、この評価は通常施設の介護職員によって行われますが、歯科医師等が訪問歯科診療をおこなっている場合は、当該口腔の健康状態の評価に代えることができます。

評価項目には「開口の可否」「歯や舌の汚れ」「歯肉の腫れや出血」「咀嚼能力」「むせ」などが含まれ、利用者の口腔内の健康状態を施設の介護職員が総体的に把握することが求められるようになりました。

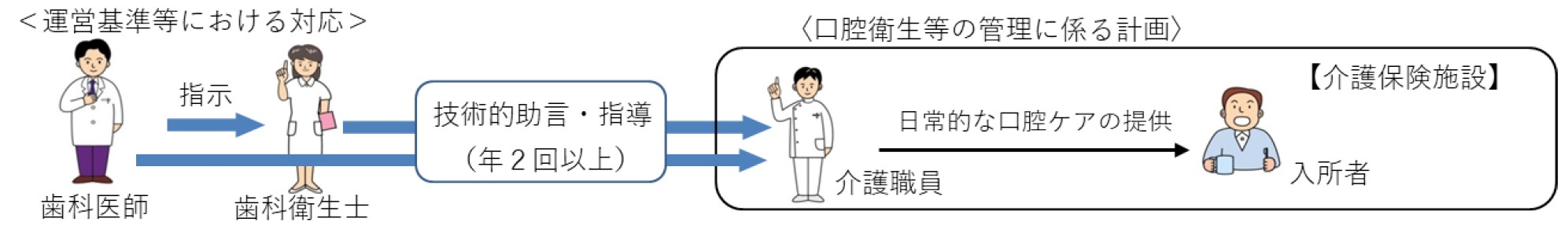

さらに、口腔衛生管理体制に関する技術的な助言や指導は、歯科医師または歯科衛生士が「おおむね6ヶ月に1回以上」、施設の状況や課題をふまえて実施することが制度上定められています。これらの助言を受けて施設は毎回「計画書の見直し」を行い、次の取り組みに活かすサイクルを継続することが求められています。

施設が使用すべき計画書の参考様式(厚労省通知別紙)は以下よりダウンロード可能です:

・別紙様式6-1:介護保険施設用口腔衛生管理体制計画書

・別紙様式6-2:特定施設用口腔衛生管理体制計画書

・別紙様式6-3:口腔の健康状態の評価及び情報共有書

歯科医院に期待される役割と関わり方

歯科医院には、介護施設内での口腔ケア体制を構築・支援するための中心的な役割が期待されています。まず第一に、施設からの依頼に基づき、歯科医師または歯科衛生士が施設職員に対し「実情に応じた技術的助言や指導」を提供する必要があります。これは訪問での指導に加え、オンラインでのアドバイスも認められており、柔軟な対応が可能です。

また、施設の職員が口腔評価を行う上で、専門的判断が必要とされる場面においては、歯科医師がその評価結果を確認し、必要であれば訪問診療を実施したり、施設職員に具体的なケア方法を指導することも含まれます。特に、誤嚥性肺炎リスクの高い「むせ」「食物のため込み」「口腔残渣」などが見られる利用者には、摂食嚥下機能の評価や義歯の調整を含めたアプローチが重要です。

*イメージ図:社会保障審議会介護給付費分科会(第232回)資料より引用

今後の方向性と歯科連携の重要性

今後、口腔衛生管理体制は「形式的な計画」ではなく、「継続的な質の改善とアウトカム向上」を目的とした実践的な運用が求められます。歯科医院にとっても、施設職員にとっても、この取り組みは両者が協力しなければ成り立ちません。6ヶ月に1回の助言が義務であること、月1回の評価が必要であること、それらが形式的なものではなく「利用者の生活の質向上のため」であるという本質を共有することが不可欠です。

また歯科医院においてもどのような協力体制が整っているのか、形式的でなく成果に特化した協力をおこなってくれるのか、このあたりを施設が見極める事がこの制度運用の鍵となるでしょう。次回以降はより口腔衛生管理の整備におけるより具体的な進め方について解説をおこないます。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については関係機関にご確認ください。