「リハビリ・栄養・口腔」の一体的取組 ─ 口腔連携強化加算について

令和6年度の介護報酬改定において、新たに「口腔連携強化加算」が創設されました。

この加算は、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

介護などの介護サービス事業所(以下、連携加算算定事業所)と歯科医療機関が連携して、入所者の口腔の状態を早期に把握し、必要に応じて歯科的な支援につなげていく取り組みを評価するものです。

これまでの介護現場では口腔状態の悪化が見過ごされ、誤嚥性肺炎や摂食嚥下障害につながるケースが少なくありませんでした。

口腔連携強化加算は、そうした状況に歯科専門職の視点を取り入れ、「早期発見・早期対応」を実現することを目的としています。

連携加算算定事業所の職員が口腔スクリーニングを実施し、その情報を歯科医師やケアマネへ提供するという流れの中で、専門的な対応を必要とする利用者には歯科医療機関が適切な診療や指導を行います。

こうしたスムーズな連携体制を構築することが加算新設の主旨となっています。

期待される効果

口腔連携強化加算は、在宅等で療養する高齢者に対して、歯科疾患の早期発見と専門的支援への円滑な連携を実現する仕組みとして期待されています。

高齢者が在宅で暮らし続ける中で、口腔状態の変化は本人や家族だけでは気づきにくく、歯の痛みや義歯の不具合、嚥下障害などの兆候が見過ごされやすいのが現実です。

その結果、誤嚥性肺炎や低栄養といった重篤な健康問題に発展するケースも少なくありません。

こうした背景の中で、定期的な口腔スクリーニングを連携加算算定事業所の職員が行い、その結果を歯科医療機関やケアマネへ適切に伝達する体制を整えることで、早期に異常を察知し、迅速に歯科診療へとつなげることが可能になります。

また、嚥下や咀嚼に課題がある場合には、歯科的介入を通じて食事形態の見直しや義歯調整が行われ、「口から食べる力」の維持に寄与します。

これは単なる健康管理にとどまらず、高齢者の生活の質(QOL)を支え、生きがいや楽しみの継続にもつながる重要なケアです。

さらに、栄養やリハビリの専門職と連携することで、摂食嚥下機能の低下によるADLの悪化を防ぎ、重度化予防や入院回避にも貢献する多面的な効果が期待されています。

このように、口腔連携強化加算は「在宅で暮らし続ける高齢者が、最期まで口から食べる」ことを支えるための、重要な制度的支援の一つといえるでしょう。

口腔連携強化加算にかかる実務について

実際にこの加算を算定するためには、担当ケアマネが加算を実施する事業所を確定し、決定した連携加算算定事業所と歯科医療機関の間で明確な連携プロセスを確立しておく必要があります。

まず第一に連携加算算定事業所の職員が利用者の口腔状態についてスクリーニングを実施します。

これは厚生労働省が提示している評価項目を用いて、統一的な手順で行われることが求められます。

▶ 厚生労働省:(様式6)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書(Excel)

スクリーニングで得られた情報は必ず記録に残し、歯科医療機関とケアマネへ提供されます。

ここで大切なのは単なる連絡や報告ではなく、この評価結果が歯科医療機関等の対応要否を判断する重要な情報源となる意図をもって共有することです。

情報提供後は、歯科医療機関が必要に応じて担当介護事業所へのアドバイス、あるいは歯科受診の提案などを行います。

歯科医療機関からの助言は日常的口腔ケアの計画に反映させ、実際のケアへとつなげていくことが大切です。

このように、連携加算算定事業所と歯科医療機関の役割が明確に分かれつつも、お互いに協力して一人ひとりの利用者に合わせたケアを提供していくことが、この加算の核心部分といえるでしょう。

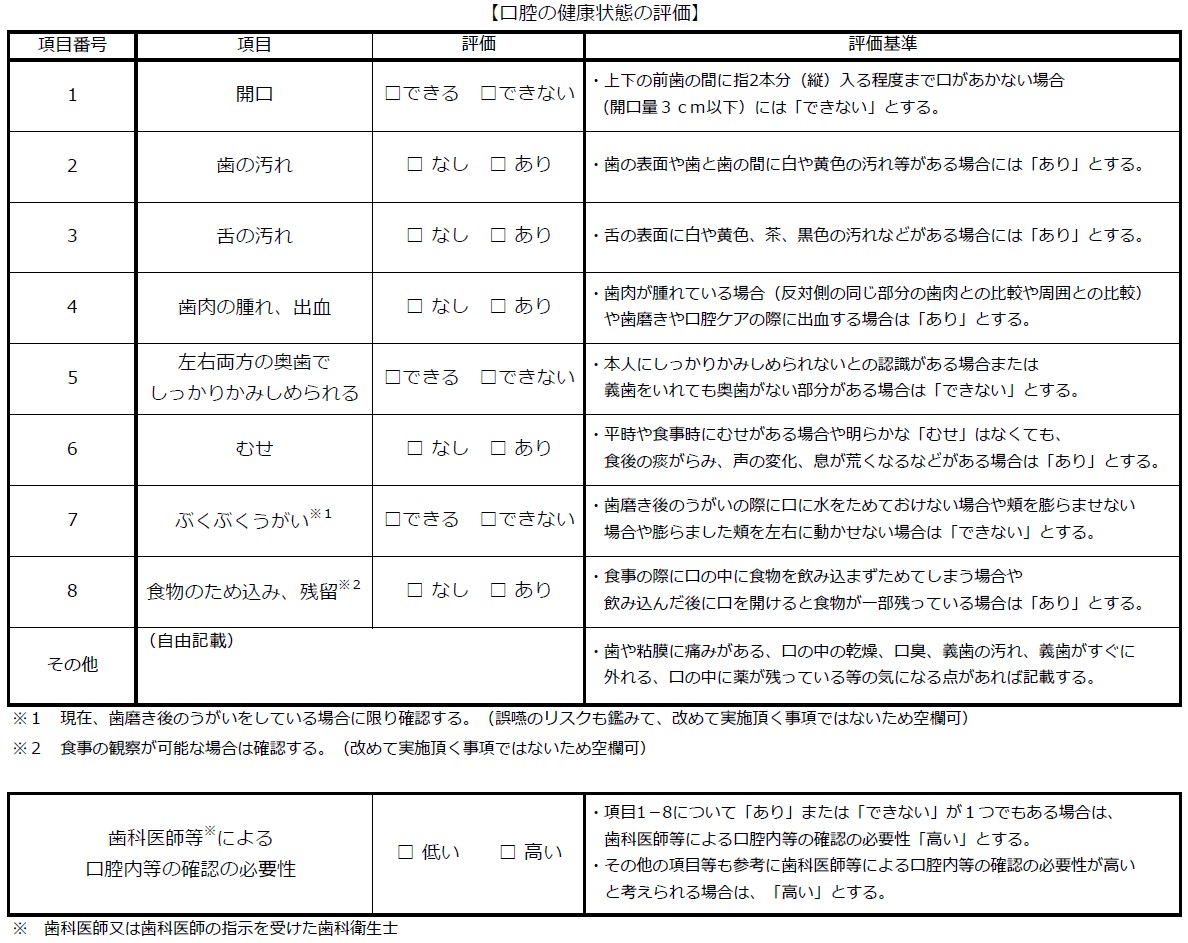

評価項目と評価方法

口腔スクリーニングの評価項目は、厚生労働省の通知にて明示されており、これらの評価項目と評価基準に従ってチェックを行います。

これらの情報は、歯科的な判断材料として重要であり、正確な記録と共有が欠かせません。

情報提供を受けた歯科医療機関の対応

歯科医療機関は、連携加算算定事業所からの情報提供を受けた際、単に「診察を行う」だけでなく、スクリーニング結果を踏まえて必要な対応を検討する役割を担います。

対応の内容は利用者の状態に応じてさまざまです。

歯科医院が訪問診療をおこない、症状や状態に応じて歯科医師による治療や歯科衛生士による口腔ケアの技術的指導を行うこともあります。

また、連携加算算定事業所の担当者が日常的に行うケアについて、具体的口腔ケアの手法、食事内容の工夫、義歯の取り扱いに関するアドバイス等を提供する場面もあります。

ここで重要なのは、歯科医療機関が一時的な対応だけでなく、連携加算算定事業所との「継続的な連携体制」を構築することです。

定期的な情報共有や再評価のタイミングなどを双方であらかじめ取り決めておくことで、より実効性の高い口腔ケアが可能となります。

歯科受診開始後の居宅療養管理指導算定時の対応

連携加算算定事業所からのスクリーニング結果をもとに、歯科医療機関が受診や訪問を開始した場合、歯科医師や歯科衛生士は利用者本人、家族、ケアマネ等に対し必要な助言・指導や情報提供をおこない「居宅療養管理指導」を算定することとなります。

これにより歯科医療機関は利用者の状態に応じて歯科治療の介入、定期的な観察や助言を行い、連携加算算定事業所と連携しながら継続的な口腔ケアを支援することができます。

ただし、「居宅療養管理指導」を算定している期間中は、口腔連携強化加算を併せて算定することができません。

これは専門職がすでに直接的な介入を行っているため、重複評価を避けるための措置です。

一方で、連携加算算定事業所のスクリーニングにより早期に問題を発見し、すぐに歯科受診の対応へとつなげた場合、歯科的な処置や指導が短期間で完了し、比較的早期に居宅療養管理指導が終了するケースも少なくありません。

この場合は歯科受診終了後に再び連携加算算定事業所による口腔スクリーニングを実施し、歯科的フォローが必要かどうかを評価する体制を整えれば、再び「口腔連携強化加算」を算定することが可能となります。

このように、制度はあくまで「状態に応じた柔軟な運用」が前提となっており、受診後の継続的な支援と、再スクリーニングによる切れ目のないフォローアップが推奨されています。

歯科医療機関としては、居宅療養管理指導が完了した後の連携体制の再構築を視野に入れ、連携加算算定事業所との情報共有を継続していくことが求められます。

まとめ

口腔連携強化加算は、歯科医療機関と連携加算算定事業所が連携し、利用者一人ひとりの口腔状態を的確に把握し、必要な支援につなげていく新たな制度です。

在宅介護の現場で行われる日常的なケアと歯科医療の専門性が交差することで、より質の高い支援が実現できるようになります。

高齢者にとって「口から食べること」は、生きる力そのものです。

その力を守り続けるために、私たち歯科医療従事者はこれまで以上に介護現場とのきめ細やかな連携に対応していかなければなりません。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況については関係機関にご確認ください。