なぜ今、「リハビリ・栄養・口腔」の一体的取組が注目されるのか

高齢者ケアの現場において、「リハビリ」「栄養」「口腔」は、それぞれ独立した取り組みとして行われてきました。しかし、現場での実践を通じて見えてきたのは、これら三領域が密接に関連し合い、単独では十分な効果が得られないという事実です。令和6年度介護報酬改定により、この三つの領域を一体的に進めることが制度上でも強く推奨されるようになりました。本記事では、その背景と目的、そして口腔の視点から見た重要性について解説します。

「リハビリ・栄養・口腔」の一体的取組とは

高齢者の身体機能を改善するために行われるリハビリが、どれほど優れた内容でも、必要な栄養素が摂取できなければ筋肉量は維持できません。同様に、口腔機能が低下していれば食事摂取そのものが困難となり、栄養状態も悪化してしまいます。このように三つの分野は互いに支え合いながら、初めて効果を発揮します。

一体的取組とは、各専門職が情報を共有しながら、個別支援計画を共同で立案・実行し、評価と改善を繰り返すケアプロセスのことです。こうすることで、支援の抜けや重複を防ぎ、利用者の生活機能の向上をより確実にサポートできるようになります。

令和6年度介護報酬改定 一体的取組推進における主な見直し内容

日本健康・栄養システム学会:リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組に関する手引書より画像引用

制度的背景:なぜこの連携が求められるのか

日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進行しており、それに伴い要介護者数も年々増加しています。そうした状況下で国は「治す医療」から「支える医療・介護」への転換を図り、できる限り重度化を防ぎ、自立した生活を支援する体制づくりに舵を切ってきました。

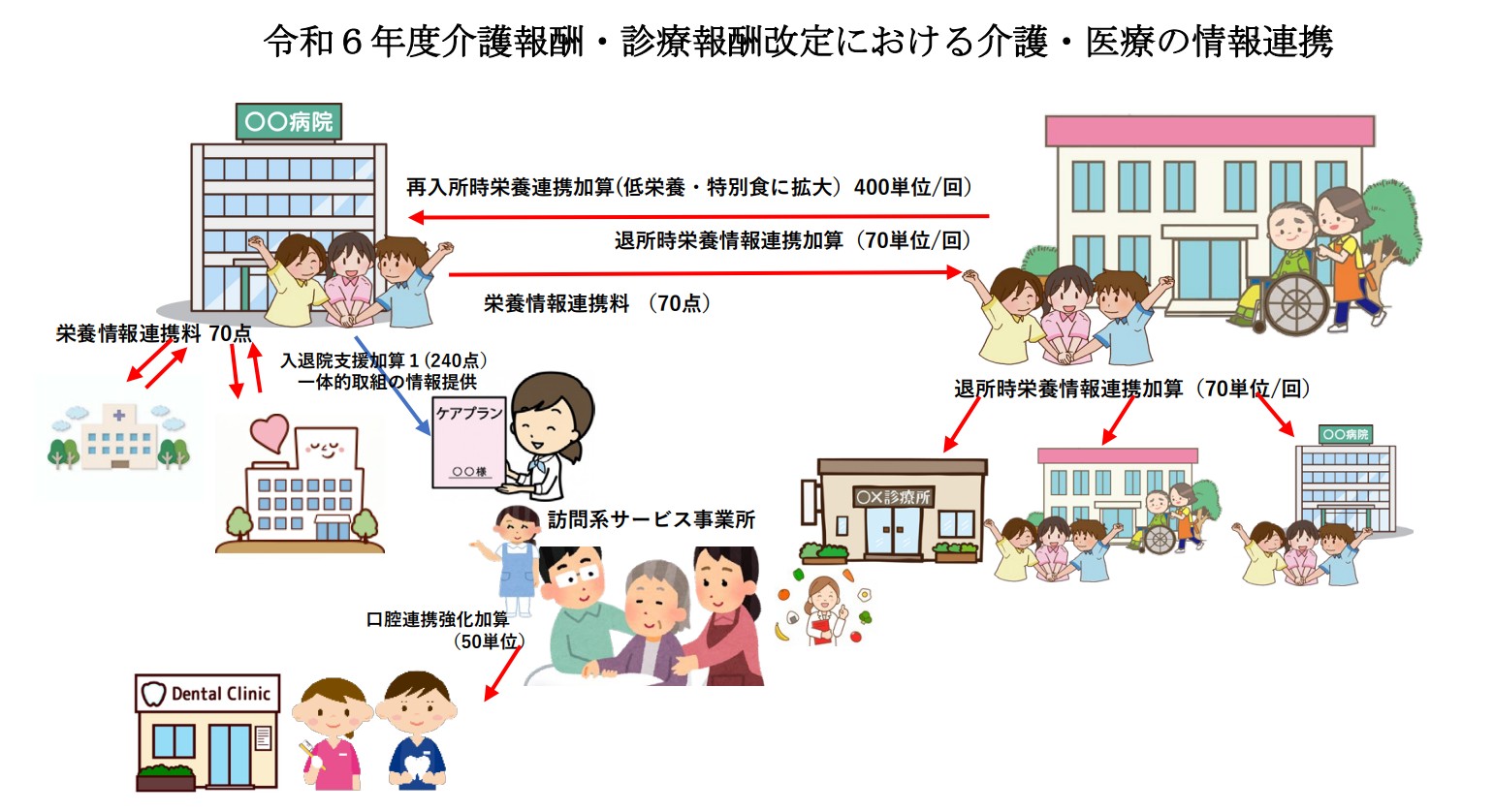

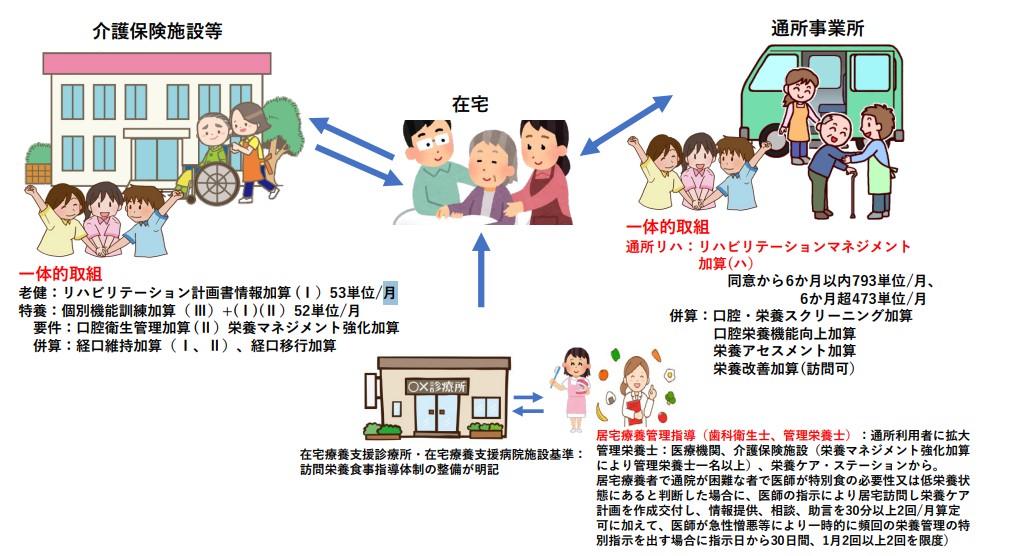

2021年度の介護報酬改定では、科学的介護(LIFE)の導入や多職種連携の強化が打ち出され、2024年度の「医療・介護・障害福祉のトリプル改定」では、「リハビリ・栄養・口腔」の一体的実施が明文化されました。これに伴い事業所の垣根を超えて共通様式による計画書の活用や加算制度の整備が進められています。

一体的取組によって得られる相乗効果

例えば、リハビリによりADL(日常生活動作)が向上しても、栄養管理が不十分であれば筋力は維持できません。さらに、口腔機能が低下していれば、そもそも食事の経口摂取が困難になり、必要な栄養が体に取り込まれません。三領域は、互いに補完し合う関係にあるのです。

また、多職種で共同作成されたケア計画を基にサービスを提供することで、情報共有が進み、チーム全体でのPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルが機能します。

更に一体的取組ではここにS(調査)が加わります。一体的取組における調査(Survey)とは、利用者・家族の生活環境や希望を踏まえた効果的な計画を作成するための現状や情報を把握することをいいます。

このS(調査)においては各介護事業所に加え、医師、歯科医師等の医療機関も加わり、個々の専門性を活かした、より質の高い協力関係が実現します。